- 无尽在线

猜你喜欢

HD

2025

8.0分

犯罪片

正片

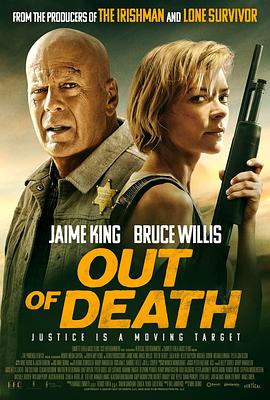

《死里逃生2021》剧情介绍

片名:《死里逃生2021》

类型:犯罪片

主演:布鲁斯·威利斯,杰米·金,拉拉·肯特,凯莉·格蕾森,泰勒·乔恩·奥尔森,迈克尔·希罗,梅根·伦纳德,奥利弗·特雷韦纳,Kayla Eva

语言:英语

导演:迈克·本恩斯

上映时间:2021

上映地区:美国

【劳利影院】分享热门好看的精彩影视犯罪片作品:《死里逃生2021》,《死里逃生2021》由才华出众的导演迈克·本恩斯全程全身心废寝忘食指导拍摄,《死里逃生2021》犯罪片并且由知名影星布鲁斯·威利斯,杰米·金,拉拉·肯特,凯莉·格蕾森,泰勒·乔恩·奥尔森,迈克尔·希罗,梅根·伦纳德,奥利弗·特雷韦纳,Kayla Eva等完美合作演绎,《死里逃生2021》的剧情饱满环环相扣跌宕起伏,《死里逃生2021》的人物设定切合作品主题,《死里逃生2021》是一部引人深思,让人意犹未尽的作品,《死里逃生2021》有英语等语种,《死里逃生2021》犯罪片广受好评,让许多影视爱好者保存《死里逃生2021》观看,让人百看不厌,【劳利影院】是精彩影视犯罪片之家,每日分享热门精彩好看的作品,欢迎大家收藏.

《死里逃生2021》剧情简介:

多数作家对文学评论是排斥的,马尔克斯甚至会嘲笑文学评论家,他们更不会将其作为创作来源。波拉尼奥却反其道而行,在《智利之夜》中,他扬言“搞文学评论比搞文学创作更有意思”,小说的故事也从文学评论开始。他为什么这么做?今天的文章中,许志强教授将波拉尼奥置于世界文学的版图中,来理解《智利之夜》中对文学评论的态度,以及其他创作意图。本文收录于《单读 27·死里逃生:2021 原创小说选》。

许志强谈到,波拉尼奥首先要面对智利及拉美文学的传统——强烈的意识形态化叙述,波拉尼奥无法摆脱它,但也在努力走出另一条路。与此同时,波拉尼奥的创作也需要和西方文学传统并置地来看,《智利之夜》化用了《神曲》,并延续了西方文学中隔离和悲观主义的主题,他无疑也在这条河流中。但对元叙述的自由运用、文本中充满了真伪参半的文字游戏,这类后现代的创作手法又让波拉尼奥不同于之前的作家,他达成了属于自己的创造。

喜欢波拉尼奥的朋友们,还有一个消息要与大家分享。今天中午 11:30-13:30,世纪文景将做客单向空间的直播间,除了聊聊几本波拉尼奥的小说之外,他们还带来了许多有意思的波拉尼奥周边,进行全网首发。请拉至文末了解详细信息,并且预约本场直播。

隔离与超生——波拉尼奥

《智利之夜》

撰文:许志强

一

罗贝托·波拉尼奥的小说,专爱写文坛三事:文学评论、文学奖项和文学沙龙。前两者作为小说的取材,作家通常是不喜欢的,因其显而易见的无趣和专业化的归口,而文学沙龙是 18 世纪欧洲文学的宠儿,普鲁斯特之后的小说对它不大有兴趣了。这些波拉尼奥都爱写,藉此拓展一个有其独特标志的文学世界。

从取材角度讲,不妨说这是一则经营之道,写人之所未写或不常写。波拉尼奥要承受的不仅是智利文学传统,拉丁美洲和欧美的传统都要面对。尤其是博尔赫斯、马尔克斯这两波辉煌的文学爆炸之后,拉丁美洲的任何天才或准天才都像是盛宴的迟来者,感觉有诸多不利因素;总之,得想办法走出一条路。《2666》第一卷的标题是《文学评论家》,以操此种职业的人为小说主角,给人别开生面之感;读者被勾起的好奇心在曲折丰富的叙述中得到满足,感到这个题材是多么有趣!我们对波拉尼奥的经营成功表示赞许;感到在文学的百货店里他让一些东西靠前并让一些东西退后因而显示了大师的力量。

就个人经历而言,波拉尼奥的选材也很自然。他和笔下的人物一样,频繁和作家、编辑、评论家打交道,将报刊的文学奖金视为一项收入来源。《地球上最后的夜晚》收录的短篇,诗人和文学青年进进出出的那些短篇,感觉是在写他自己的经历:在流动图书馆完成自学,靠有一搭没一搭的稿费和奖金糊口,在文人聚堆的地方没完没了地饮酒闲扯......

波拉尼奥(后排右二)与朋友们。图片来源:full-stop.net

访谈和自述生平的散文(有一篇写他如何在书店偷书)所刻画的波拉尼奥,直言无忌,落拓不羁;他的魅力来自流浪汉和学院派的混合。他阅读的广博令人惊叹,而且他喜爱文学评论。好像没见过拉美大师级作家如此倾心于评论。由于马尔克斯对评论家众所周知的嘲讽(惹得一帮小作家跟着瞎起哄),对比就更鲜明了。《2666》致敬大批评家乔治·斯坦纳(George Steiner)和哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom),而且在此书第二卷《阿玛尔菲塔诺》中塑造了一个怪异的文学教授,他在墨西哥沙漠之城的一所大学任教,老婆跟别人跑了。这个故事感人的色调(或者不如说,这个故事瘆人的荒凉)让读者难以忘怀。阿玛尔菲塔诺教授是个失败者,他的生活只剩下了爱和怪癖。而我们会说,塑造了阿玛尔菲塔诺的作家是一个真正有教养的作家。

波拉尼奥声称:“基本上,我对西方文学感兴趣,而且对全部作品都相当熟悉。”他承认自己的阅读胃口,并且不失时机地表达博尔赫斯式的存在观:“以这样或那样的方式,我们停泊在某本书中。”他还在访谈中作惊人之语:搞文学评论比搞文学创作更有意思;“事实就是——阅读往往比写作更重要!”——这位年轻时在书店偷书的作家如是说。

一个由书籍构筑起来的文学乌托邦,时而听任现实世界的不理想因素的渗漏。这是波拉尼奥习用的创作主题。除了《2666》等篇,出版于 2000 年的《智利之夜》就表达了这个主题。而如上所说的关于取材的几个特点,在《智利之夜》中也都具备。

二

《智利之夜》的故事从文学评论开始。小说主角,一个姓拉克鲁瓦的年轻神父,拜访智利著名文学评论家费尔韦尔,希望向后者学习评论写作。“在这个世界上没有什么能比想要阅读,随后用优美的散文语句大声抒发自己的阅读心得这一愿望更加令人感到满足。”拉克鲁瓦神父羞怯地说道。

老前辈颔首赞许,正色告诫道:这条路不好走,年轻人……在这个“野蛮人的国度”,在这个“庄园主掌控的国家”,“文学是异数”,你以为你懂得阅读就会得到赞赏了?

费尔韦尔还说:“一切都会被埋没,时光将吞噬一切,但最先被吞噬的就是智利人。”

可想而知,费尔韦尔的警世危言将不谙世故的年轻人吓得不轻,但后者仍有足够的悟性领会到,在这个“野蛮人的国度”里文学有其存在的理由。文学是异数并不等于文学不算数。费尔韦尔本人就是榜样和证明。形象高大的费尔韦尔同时扮演普罗米修斯、该隐、夏娃和蛇,一个从专制之神那里解放出来的象征。

1982 年,时任军政府主席的皮诺切特在街上巡行。图片来源:Wikipedia

《智利之夜》展开的是主人公弥留之际的生平回顾,第一人称自述,故事的年代可以从叙述者中年经历了皮诺切特军事政变等大事件来测定,亦即 20 世纪六七十年代,智利的多事之秋。这个国家也在享受文学上的蜜月期,聂鲁达继米斯特拉尔(Gabriela Mistra)再度获得诺贝尔文学奖(1971 年)。小说开篇聂鲁达光临费尔韦尔的文学沙龙,谈论《神曲》。因此不能凭费尔韦尔的警世危言就得出结论,以为那是一片文化上光秃秃的不毛之地。从广延的维度看,是不毛之地——文盲太多了嘛,惹得该篇叙事人大声疾呼:“再多一点文化!再多一点文化!看在上帝的分上。”但从局部范围看,首都圣地亚哥城郊别墅的文学沙龙却不乏奇遇和惊喜,证明荆棘丛中照样有玫瑰怒放。拉克鲁瓦神父不是被教会派到欧洲去考察教堂吗?他不是给皮诺切特将军及其幕僚授课,讲解马克思主义原理吗?费尔韦尔的文学沙龙之后不是又有玛利亚·卡纳莱斯的沙龙吗?拉克鲁瓦神父悲叹的并不是一般意义上的文化缺失,而一种特定理念的缺失。换言之,这些人是乡土背景的世界主义者,比普通民众更容易看到文化的贫瘠和落差,也更容易感受到蒙昧主义的阴影。

从文化意识形态的角度讲,《智利之夜》应该同何塞·多诺索的《“文学爆炸”亲历记》和《淫秽的夜鸟》、马尔克斯的《百年孤独》和《族长的秋天》、科塔萨尔的《跳房子》以及富恩特斯的《最明净的地区》等著作放在一起看。这部小说并未显示波拉尼奥和前辈作家的区别,尽管他发起”现实以下主义”运动,特别注意不和魔幻现实主义或“文学爆炸”沾亲带故。故事的年代和氛围是相似的。人文主义者的困境和孤独的感受是相似的。《“文学爆炸”亲历记》中讲到的“文化孤儿”,《百年孤独》或《跳房子》中显得与世隔绝的读书小组,在《智利之夜》中一样呈现;那种彷徨迷闷之情,相比之下丝毫不减其重浊。对拉克鲁瓦神父来说,“文化”是“人文主义”的同义词;他呼吁“再多一点文化”,就是指在人文主义总体欠缺的地方要求人文主义。

对故事背景和作者生平稍有了解的读者或许会觉得,这部涉及皮诺切特政变的小说好像文气了点。拉克鲁瓦神父的自白是内向的,把我们带入时而清醒时而谵妄的内心世界。作者曾参加抵制皮诺切特政变的活动,为圣地亚哥的一个平民共产主义组织站岗放哨,被捕入狱后奇迹般地逃脱,这段经历虽有人表示存疑,作为素材却有利用价值。然而读者看到的是和库切的《铁器时代》相近的一种处理:硝烟和战斗只在迷雾中隐隐透露,主人公是一个严肃的文学知识分子,和时代保持距离,像是悬挂在晦昧的虚空中。

也就是说,它写的是有关隔离的主题。在主人公的意识形态化的自述中,其显著的表征便是道德、精神、思想的自我隔离。拉克鲁瓦神父的观点,和费尔韦尔当年的警世危言如出一辙。他说,“在这个被上帝之手遗弃了的国家里,只有极少数人是真正有文化的。其余的人什么都不懂”;“文学就是如此被创作的——至少是因为我们为了避免跌入垃圾堆里,我们才称其为文学”。他说,他脑袋里存放着“如今已经死去了的诗人们”;“由于遗忘必将到来,他们在我的头颅里,为他们的名字,为他们那用黑色马粪纸剪出来的侧影,为他们那些被摧毁的作品,建起卑微的墓穴”......

暴力、死亡、孤独、摧毁和遗忘,这些是诗人兼评论家的神父基于现实的感受;只有拿人文主义遗产的每一寸珍贵的思想来衡量,这些苦难才能显现出来,处在主观却真实的透视之中,并且有必要一再被记录和书写。我们看到,从专制之神那里解放出来的普罗米修斯、该隐、夏娃和蛇,从象征的层面上讲,仍然是在利维坦的阴影中打转儿,不得不又进入国族寓言的罗网,套上象征宿命的紧箍咒——要被灼热的蓝天笼罩,被荒凉的沙漠包围。

三

有两种说法与我们的论题有关,不妨在此转引一下。

其一是来自《波拉尼奥:最后的访谈》。波拉尼奥在访谈中指出,“严格说来,我们没有几位作家形成了幻想主义风格——可能就没有一位,因为除了其他一些原因,经济欠发达就难容亚类型发展。欠发达的经济只容得下宏大的文学作品。较小的作品,在这单调乏味或末世预言似的背景下,是难以企及的奢侈”。他认为,“只有阿根廷和墨西哥时而成功逃离这一命定的文学传统”。也就是说,国族寓言的宏大叙事是拉美作家在 20 世纪(及 21 世纪的一段时间里)进行模仿和抵制的主要通道,而像《福尔摩斯探案集》、《化身博士》这种亚类型或阿兰-傅尼埃(Alain-Fournier)的《大莫纳》这类小珍品则几乎显得无从谈起,因为缺乏相应的土壤。

波拉尼奥的说法,部分说明了《智利之夜》的来源和属性;这部中译不过十万字的长篇小说,显示拉美文学习见的意识形态化的叙述。不管作者是否真的想从这种定式中逃脱出来,不管他多么喜欢或多么希望尝试亚类型的创作,他写的“侦探小说”多半也是混合变种或是隐喻意义上的类型,如《荒野侦探》等。作者本人对此有清醒的认识。

另一个说法来自克里斯托弗·希钦斯(Christopher Eric Hitchens)的《致一位“愤青”的信》,说的是异议作家的悲观主义问题。谈到切斯瓦夫·米沃什(Czesław Miłosz)和米兰·昆德拉(Milan Kundera)的著作(《被禁锢的头脑》《笑忘书》等),希钦斯表示敬佩,但不赞同这两位东欧作家的思想基调,他们把东欧的“可怕现状说成是永久的、不可挽回的”,而他认为这种对悲观主义的使用可能是有些过度了。希钦斯补充说,“我希望我并没有误解存在于他们著作中的那种斯多葛哲学本质;有时候,这项事业好像是无望的,但他们却不肯放弃”;“面对这种极度困难的局面,有一种方法就是尽可能做到无情,把所有的希望都当成幻觉对待”;“对于那些面临着长期退却和一系列失败的人来说,悲观主义可以说是一种盟友”,云云。

这段阐述几乎可以一字不漏地移用到小说叙事人拉克鲁瓦神父身上,说明《智利之夜》中的隔离的主题本质上是悲观主义的。希钦斯对悲观主义的效用还做了一个形象化的阐释:“就像有些美国印第安人也发现的那样,呈现最阴暗、最赤裸裸的画面往往具有调动情感和智慧这种荒谬的效果。”这一点也是小说留给我们的印象。在沙龙主持人玛利亚·卡莱纳斯家的地下室里,迷路的客人撞见一个被绑在金属床上的伤痕累累的政治犯。这个场景的惊悚让人起鸡皮疙瘩。还有描写皮诺切特将军戴着墨镜听课的那几个段落,内景阴森可疑,给人前途莫测之感。确实,这些是小说中增长见识的迷人画面。然而,叙事人水深火热,却无力解决什么问题,也得不到安慰和解脱;他只是站成一个姿态,表达其噩梦般的痛苦和认知,仿佛在说:“我站在这里,我只能这样做了。”

波拉尼奥。图片来源:tastessightssounds.com

希钦斯的批评某种意义上讲是有道理的。历史的发展证明有些状况似乎不是永久而无可挽回的,因此对悲观主义的使用好像应该有所节制,而不宜用末日预言式的语调反复涂抹,“把所有的希望都当成幻觉对待”。仔细阅读《智利之夜》会发现,这正是拉克鲁瓦神父的自我聆听的声音,是他的自我分裂的对话中出现的一个思想。小说中反复提及的那个“业已衰老的年轻人”是叙事人的另一个自我;神父背负着“业已衰老的年轻人”,正如圣克里斯托弗背负小孩过河。只不过,那个小孩代表着一种纯精神的非历史化的意识,一种不合作的否定,一份纯全的良知,故而以衰老的孩子的面目出之。叙事人在临终之际说道:

从很久之前开始,那个业已衰老的年轻人就保持着沉默。他现在不再对我出言不逊,也不对那些作家大放厥词。这有解决方案吗?在智利就是这样创作文学的,就是这样创作伟大的西方文学的。把这一点强加到你的脑袋里去,我对他说。那个业已衰老的年轻人,他残存的那部分躯壳,动了动嘴唇,发出了一声无法被听清楚的“不”。我的精神力量已经阻止了他。或许历史就是这样的。孤身对抗历史是没法做成什么的。那个业已衰老的年轻人总是独自一人,而我则一直跟随着历史。

那个“业已衰老的年轻人”并非总是独自一人,而“我”也未必一直跟随着历史。这里我们看到的、读到的、听到的,不外乎是神父的隔离状态的抑郁,时而是颤抖的良知发出的声音,时而是复杂的抗辩展示的无奈。波拉尼奥谈到幻想主义和亚类型的拉美文学难以发育,自然是在重述这种宿命般的隔离状态的抑郁,而希钦斯恐怕没有认识到,那种历史的死胡同里回荡着的悲观主义可能是对暴力和死亡的最文雅的叙述了,正如卡夫卡和贝克特、昆德拉和米沃什,因为此后就连悲观主义都怕是不再时兴,而暴力和死亡则不会少掉一分一毫,这一点是毫无疑问的。

四

《智利之夜》中译本扉页有一幅超现实主义风格的摄影图片,呈现月光下火山岩隔离墙,死火山尖顶和层叠的山城,哨兵般伫立的羊驼,孤零零的十字架和一棵树,等等;图片中央上方有一只人工猫眼,赋予画面诡谲的气息。这种半明半暗的墓园情调,可能是在隐喻精神的隔离,也可能是在隐喻精神的超生;究竟是意味着死亡还是超度,这要取决于语言对历史境况的描述所采用的距离,以及此种描述能够抵达的疆域。

《智利之夜》中译本扉页

波拉尼奥自称是现实主义作家。这个问题需要一点解释;要界定他是还是否,这等于是界定坟场气息的果戈理小说是不是现实主义,《堂吉诃德》是不是现实主义。就对历史境况的审视而言,他毫无疑问是的,《智利之夜》表达尖刻的讽刺和过人的担当。但是鉴于文本的编织方式,这样说比较稳妥:这是带有现代主义风格的现实主义,是有后现代小说特点的现实主义。

《智利之夜》具有后现代元小说的特点,真伪杂糅,文字游戏,插曲式叙事,混淆恐怖与滑稽的界线,等等。真伪参半的游戏在开篇的叙述中就暴露出来:聂鲁达这样的文化名人进入小说,而该篇主要角色、“智利最伟大的文学评论家”费尔韦尔则查无此人。中译本第 004 页的脚注说:

据查证,智利文学史上并不存在一位名叫冈萨雷斯·拉马尔卡(后文会提到)、笔名为费尔韦尔(Farewell)的著名文学评论家,这极可能是作者杜撰的人物,尽管在本书中出现了其他为数众多的真实历史人物。不过费尔韦尔这一笔名,恰是书中频繁出现的智利诗人聂鲁达的一首著名诗歌的标题。这个细节很可能是作者刻意为之。

我们看到,费尔韦尔的庄园别墅的名字(“在那里”)和法国作家于斯曼(Huysmans)的一部小说的标题有关。费尔韦尔给拉克鲁瓦神父上了一堂中世纪欧洲文学课,谈起 13 世纪意大利行吟诗人索尔德罗,他也是《神曲》中的人物。篇中提到文艺复兴时期画家朱塞佩·阿琴波尔多,让人想到《2666》的主角阿琴波尔迪这个名字的由来。如此等等,不一而足。

朱塞佩·阿琴波尔多的画作《图书馆人》局部。图片来源:Giuseppe Arcimboldo

读波拉尼奥的小说,经常让人觉得是在上文学课。总是出现一些名字冷僻的作家和画家。欧美死去和活着的诗人、学者和艺术家进进出出,煞是热闹。一个典故编织的文本(中译本的尾注简介就有九页),其真伪杂糅的文本编码方式是后现代小说的做法。当然你可以说,这也是向塞万提斯传统的回归。元叙述游戏本来就是西语文学的一笔遗产,《堂吉诃德》的创作在后现代叙述中更加能够突显出来。不过,从波拉尼奥偏爱的文学启蒙教育模式(英国批评家称之为“启蒙说教主义”)来看,他试图呈现的既不是后现代的断裂,也不是后殖民的自治,而是对启蒙的一种回溯和衔接,在空想(乌托邦)的意义上。该篇叙事人倡导“在智利创作伟大的西方文学”,也是在表达这种衔接的意图。这一点需要加以分辨。换言之,《智利之夜》的创作无法和欧洲文学传统分割开来。其语言编码的方式(包括典故的征引)实际上是在突显这种不能分割的联系。以索尔德罗的典故为例。费尔韦尔讲到的这个人,出现在《神曲:炼狱篇》第六章,就是那个“像一头狮子俯卧着旁观”的鬼魂,听说维吉尔是曼图亚人,就一跃来到他身边——

说:“曼图亚人哪,我是索尔德罗,

跟你同乡!”说时把维吉尔搂住

啊,遭奴役的意大利—那愁苦之所,

没有舵手的船只受袭于大风暴,

你不是各省的公主,是娼妓窝!

那位高尚的灵魂,只因为听到

自己故城的美名,就这样急切

立即在那里欢迎同乡的文豪。

(黄国彬译)

但丁把索尔德罗塑造为爱国之心的象征。传记作家说此人是“美男子,优秀的歌唱家,优秀的行吟诗人,伟大的情人”。田德望译本有较详细的注释,其中一段说:“他的诗都是用普罗旺斯语写的,其中最著名的一首是 1236 年的《哀悼卜拉卡茨先生之死》(Compianto in morte di ser Blacatz)。诗中指名责备当代的君主神圣罗马皇帝腓特烈二世以及法国国王、阿拉冈国王等人的软弱无能,邀请他们分食卜拉卡茨的心,以摄取他的勇气和魄力。”费尔韦尔勾引年轻的神父时鼓励说:“索尔德罗,他毫无恐惧,从不害怕,无所畏惧!”还有“食人宴的邀请”“尝尝卜拉卡茨的心脏”等句子,从这段注释中可以找到出处。此外,聂鲁达询问和索尔德罗相关的《神曲》段落,费尔韦尔作答,但小说未交代是哪几句。应该就是上面摘引的那一节,其中“啊,遭奴役的意大利……”三行诗,经常被引用。小说这段插曲占了五页(中译本),主要有两个意思:一是召唤魄力和勇气;一是戏谑一下诗人,连索尔德罗这个典故都不知道(“索尔德罗,哪个索尔德罗?”变成贯穿全篇的一句顺口溜),顺便告诫年轻的神父:写诗的没学问就这样子,你搞评论应该多看点书哦。

逐字逐句解释典故未免有点冗赘。不了解其含义则难以读得通透。我们确实应该停下来思考文本编织的动机。作者不会无缘无故为一个典故花去五个页码。小说的引用往往会机智地歪曲典故的原意,但也会唤起对原意的关注。不要忘记,索尔德罗的指责纯然是政治性的,但丁的诗句也是政治性的;那么,《智利之夜》使用索尔德罗的典故所包含的这种影射难道可以排除吗?此外,费尔韦尔和拉克鲁瓦神父的关系是不是有点像维吉尔和但丁的关系?你会说,这种联想未免有些牵强,维吉尔可不会色眯眯地把手搭在但丁的腰部。是的,充其量这是一种歪斜的对应关系的释读。可既然乔伊斯的《尤利西斯》能在适度歪曲的意义上对应《荷马史诗》,为什么波拉尼奥的小说不可以这么做?

《智利之夜》和《神曲》的关联不限于上述所言。小说对教堂庭院里盘旋下降的猎鹰的描绘,可以在《地狱篇》第十七章找到对应。从《地狱篇》《炼狱篇》的色调和氛围去感受《智利之夜》,我们会意识到后者通篇都是在用一种相仿的浓缩和加压,用《神曲》开篇所确立的基调——梦醒的愁惨幻象——讲述主人公的生活历程。换言之,活人的世界被无边的死亡包围;活着的叙事人像是在一个死后出现的世界游荡,不管其所见的事物何等多姿多彩,都像是蒙蒙然隔着一层烟雾而近乎单色调了。我们会想,《佩德罗·巴拉莫》不正是如此吗?一种斩去了《天堂篇》的《神曲》式处理,呈现死亡和隔离的状态。“隔离”正是《神曲》带来的一个传统主题;在但丁的继承人果戈理、波德莱尔、贝克特、胡安·鲁尔福等人手上,我们看到这个主题被突显出来,被刻意模仿和构造,并且被反复加以体验。

从哲学上讲,隔离是源于对主体性的强调,是对主体性权利的一种伸张,突显主客体的分裂或对立。它将道德的灵魂建筑在纯真的倾向上,因此总是意味着乡愿的反面,抵制庸俗主义、妥协主义、折中主义和苟安主义。它的存在是放逐,表现为一系列激烈的讽刺和怨诉,像是对此岸世界的摇撼。大致说来,波拉尼奥对历史境况的描述是基于文化意识形态批判和自我放逐的前提,因此从理论上讲,这种描述将经历一个类似于《神曲》的内在生成机制,即从隔离的孤独、死亡而抵达纯真的破裂或超生。但事实上,它不会有但丁式的垂直攀升,而是在冥河附近往返追溯,构成叙述的循环(由一个极长的段落和一个单句构成的循环),仿佛执意要从死亡和隔离中汲取能量。

拉克鲁瓦神父像波德莱尔笔下的那只天鹅,“动作痴呆,/ 仿佛又可笑又崇高的流亡者,/ 被无限的希望噬咬!”(郭宏安译)。他临终的自白有时也像贝克特的叙述:“我只看到了我的书册,我的卧室的墙壁,一扇介于昏暗和明亮之间的窗户。”而他看见幻象的方式最像但丁 ——“逐渐地,真相像一具尸体一样上升。一具从大海的深处,或是从悬崖的深处升起来的尸体。我看到了它上升的影子。它摇晃着影子。它那仿佛是从一个已经化石化的星球的山丘上升起来的影子”…… 叙述容纳磅礴的幻象,因为它试图抵达无限。如我们在《2666》中看到,透视历史境况的目光可以如此冷峻深远(一个来自二六六六年的注视);一种无边的现实主义;其创作的视野和规模迄今还不能被我们充分理解。相比之下,《智利之夜》是一个小长篇,其插曲式叙事(鞋匠的故事和画家的故事)虽有塞万提斯那种“硬语盘空、截断众流”的力量,规模毕竟小得多。但是不要忘记,波拉尼奥对这个星球的讲述,他那种末世预言式的景观,正是从这个小规模地压缩和膨胀的隔离状态中产生的。

2020 年 12 月 10 日,杭州城西

(本文摘自《单读 27 · 死里逃生:

2021 原创小说选》)

换种方式阅读波拉尼奥

今天中午 11:30-13:30,单向空间主播王卓越与世纪文景的营销杨小宝,为大家带来“波拉尼奥周边全网首发”。你将看到波拉尼奥名片 T 恤、头像帆布袋、同款笔记本、R&B 徽章、波拉尼奥手绘图文身贴,以及作家肖像海报!

同时,在直播间,我们将一起聊波拉尼奥的几部小说,还有文珍的两部新书《找钥匙》《气味之城》、卡勒德·胡赛尼成长三部曲、danyboy 大卖新书《祥瑞》、美术史专家巫鸿先生的《物·画·影》等等。所有图书 7 折优惠,满 68 包邮,朋友们不要错过。

▼隔离与超生…

- 首次曝光!孙小果被执行死刑前现场画面,在执行死刑前他有悔过之意吗???

-

网络爆出孙小果被执行死刑的画面,画面当中孙小果落泪悲痛,应该也是有悔过之意的吧,只能说可怜之人必有可恨之处。